东风解冻,散而为雨。雨水节气刚过,农事活动进入关键阶段。在中国农科城——杨凌的育种试验田里,一群群专家坚守科研岗位,穿梭在麦苗、油菜花丛中,精心观察、照料科研成果,攻关核心技术,培育科技人才,俯身绘就出一幅幅科技群英战春耕的忙碌画卷。

棚外春寒料峭,棚内花意盎然。在陕西省杂交油菜研究中心的温室大棚,各类油菜新品种正值授粉关键期。

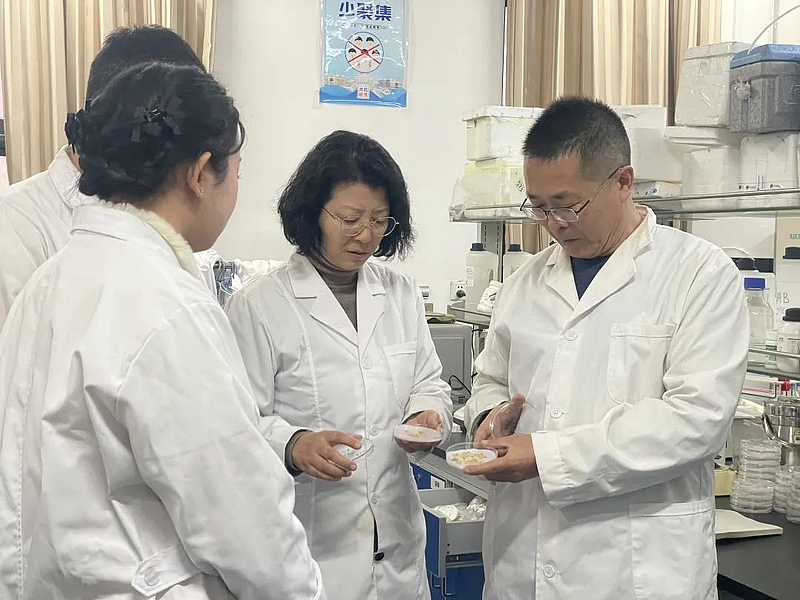

“现在我们的主要研究方向是在高产又高油的品种基础上,通过组合培育,选育出高产高油且抗根肿病的品种。”88岁高龄的李殿荣研究员正带着他的“中青”团队,仔细查看着油菜长势。

作为我国杂交油菜育种的奠基人,这位与种子打了一辈子交道的科学家,如今正把更多精力倾注到另一项“育种”工程——培育新时代农业科技人才。

“现在我年纪大了,要把科学的方法和经验传授给年轻人,特别是创新思路方面。只有这样,当他们接过育种‘接力棒’时,才能为我国油菜生产和科研事业做出更大贡献。”李殿荣满怀深情地说。

在李殿荣的指导下,年轻的研究实习员缪平贵细心地为一株株油菜花戴上人工授粉的隔离“套袋”,为选育出更加高产优质的菜种做好准备。

“我们现在开展的一些推广实验栽培方案,很多都是基于李殿荣老师当初设计的方法。在此基础上结合实际优化方案,开展栽培实验,通过老一辈的科学方法,让培育出的新品种能更快地推广开来。”缪平贵说道。

据了解,陕西是全国油菜种业科技创新高地。近年来,陕西省杂交油菜研究中心育种团队采用目标性状定向选育、生态穿梭选育、小孢子培养与品质性状选择相结合的技术手段,育种过程中进行了大量的组合筛选和基因聚合工作,不断突破“一碗菜籽半碗油”品种极限,先后育成高油油菜品种10余个,成功培育出含油量高达66%的油菜种质资源。其中,“秦优1618”“秦优1718”“秦优797”等高油品种正得到大面积推广应用。其“秦优1618”已连续3年入选国家农业主导品种。

陕西省杂交油菜研究中心良繁栽培室主任、研究员任军荣跟随李殿荣老师已有30年,李殿荣的言传身教,始终激励着任军荣,让他在油菜育种的道路上不断突破自我。

“我们这一代以及更年轻的一代,都应接过接力棒,把单位培育的好品种推广到全国各地,让中国人吃上自己的油,吃上好油。”任军荣说。

这种执着、严谨的科学传承正在结出硕果。目前,省杂交油菜中心科研团队中,博士研究生占比超40%,累计承担参与近10项国家级课题——人才优势与科研实力的双重迸发,正为油菜育种领域的突破性发展蓄积强劲动能。

眼下,气温骤降,杨凌迎来了初春第一场雨水。西北农林科技大学小麦育种试验田里的小麦正值返青的关键时期。做好田间调查和记载育种后代材料的苗相、分蘖情况以及有无冻害,对下一步的品种决选起着至关重要的作用。

“我们脚下这块地,就是王辉教授团队的试验地,这里种的是新选育出来的高代品系,最近我们在实验地的主要任务,就是查看各点位的育种材料表现是否整齐一致。”西北农林科技大学副教授冯毅一边查看苗情一边说道。

1999年,冯毅加入西北农林科技大学小麦遗传育种家王辉教授的育种团队,这场没有终点的科研“马拉松”,他已坚持跑了26年。

“每年从10月播种后开始,对小麦生长发育的各个关键时期进行调查和记载,最近气温有所变化,我们集中两个礼拜,把小麦返青的这个阶段记录完成,下一个阶段就关注小麦的拔节情况。”冯毅专注地看着试验田的育种材料说道。

在王辉老师的指导下,冯毅和团队始终坚持应用基础研究与育种实践相结合的路线,紧扣小麦生产需求,寻找研究课题的切入点。他先后主持了2项,参与6项国家、省级课题,在这条充满挑战与希望的科研道路上,留下了坚实的奋斗足迹。

望着一片片正接受“锤炼”的育种材料,冯毅感慨道:“高产是我们育种永恒的目标。在保证产量的基础上,如何提高小麦的品质、抗性和广泛适应性,这是我们一直坚持的关键,我们要始终发挥自身优势,让每一粒种子都能在田野里茁壮成长,为保障粮食安全、推动农业发展贡献力量。”

种子是农业的“芯片”。为加快实现种业振兴,杨凌科研团队以传承为笔,创新为墨,把实验室搬进田间,将科研成果转移到广阔大地,不断书写科技自立自强、筑牢国家粮食安全的农业新篇,有力地推动着我国种业迈向世界高峰。